चित्त का स्वरूप और चित्त की भूमिया (Chitt Ka Swaroop Aur Chitt Ki Bhoomiya)(Also for Preparation of UGC NET)

Last updated:

चित्त की परिभाषा

महर्षि पातंजली द्वारा पतंजली योग दर्शन के दुसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में योग की परिभाषा को एक सूत्र में समझाने का बहुत ही सरल प्रयास किया गया है |

‘योगस्य योग्श्च चित्तंवृत्ति निरोध:’

चित्त – चित्त अर्थात् अन्त:करण (की)

वृत्ति – वृत्तियों (का)

निरोध: – निरोध (सर्वथा रुक जाना)

योग: – योग है ।

अर्थात चित्त की वृतियो का निरोध ही योग है | अर्थात योग साधना के द्वारा मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को अन्तर्मुखी वृत्तियों में परिवर्तित करना ही चित्त है चित्त मन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है

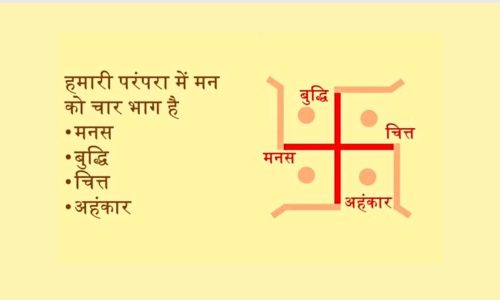

चित्त त्रिगुणात्मक स्वरूप वाला होता है | चित्त तीन स्वरूपों से मिलकर बनने वाला एक स्वरूप है – मन, बुद्धि और अहंकार

मन – किसी कार्य के बारे में विचार करना की उस कार्य को करे या नही !

बुद्धि – कार्य के लिए निश्चय करना हा या नही !

अहंकार – जहा “मै” आ जाता है वहा अहंकार का स्वरूप स्वत: ही दिखाई देता है |

चित्त की भूमिया

महर्षि पतंजली ने चित्त के पांच स्वरूपों को दुनिया के सामने रखा क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध |

क्षिप्त

यह चित्त की अधार्मिक प्रवृति होती है | इस प्रवृति वाले लोगो में तम गुण की प्रधानता व् रज व् सत्व गुण की न्यूनता रहती है | जिसमे व्यक्ति की प्रवृति स्वार्थी , लोभ, काम क्रोध, मोह आदि जैसी बहिर्मुखी वृत्तियों में फसा होता है | यह मन की सबसे अधिक चंचल प्रवृति मानी जाती है | ऐसी चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के मन का एकाग्र होने की सम्भावना अल्प रहती है |

विक्षिप्त

विक्षिप्त भूमि वाले मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता व् रजस व तम गुण की न्यूनता रहती है | विक्षिप्त भूमि वाले व्यक्ति की प्रवृति कभी चंचल तो कभी स्थिर रहती है | ऐसी भूमि निष्काम कर्म और अनाशक्ति के कारण होती है | इस प्रवृति वाले लोग ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य और वैराग्य में होती है | जो की जिज्ञासुओ के लक्षण होते है | इसे चित्त का अस्वभाविक धर्म माना जाता है | विक्षिप्त भूमि वाले व्यक्ति को शास्त्रीय ग्रंथो में सुनने व पढने से अल्प समय के लिए समाधी हो जाती है |

मूढ़

रज प्रधान गुण की विधमानता व् सत्व व् तम की न्यूनता रहती है यह आलस्य और निंद्र की प्रवृति वाला होता है इसमे आलस्य राग द्वेष्य के कारण होती है | जिससे मनुष्य की प्रवृति ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य , वैराग्य-अवैराग्य होती है | जो की आम इन्सान या यु कहें की एक साधारण व्यक्ति के लक्षण होते है |

एकाग्र

जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता और बाकि गुण नाम मात्र के होते है ऐसे व्यक्ति श्रेष्ट माने जाते है ऐसी प्रवृति एक शुद्ध योगी में पाई जाती है | इसमे व्यक्ति अपने चित्त को लम्बे समय तक सात्विक विषय पर अपनी वृत्तियों के अनुसार एकाग्र करके रख सकता है | सम्प्रज्ञात समाधी के चार अवांतर भेद वितर्क, आनंद, विचार और अस्मिता है | समाधी एक सात्विक वृत्ति है जो आवरण अर्थात तम को और विक्षेप अर्थात रज को निवृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |

निरुद्ध

निरुद्ध भूमिका में व्यक्ति सभी बहिर्मुखी वृत्तियों से विमुक्त हो जाता है और केवल अन्तर्मुखी वृतियो को ही धारण कर लेता है | जिससे मनुष्य एक स्वरूप में स्थित हो जाता है ये उच्च श्रेणी के योगियों के लक्षण होते है | चित्त का सर्ववृति रहित होना असम्प्रज्ञात समाधी है |

क्षिप्त, विक्षिप्त मूढ़ भूमियो में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का उत्पन्न वेग साधन में बाधा उत्पन्न करते है | जबकि एकाग्र और निरुद्ध दोनों भूमिया योग का साधन के रूप में प्रतिफलित होती है |

जबकि आधुनिक मनोवैज्ञानिको ने आधुनिक समय में मन या चित्त के केवल तीन स्वरूपो को ही माना है –

- चेतन मन,

- अचेतन मन

- अवचेतन मन

और जब तक एक साधक को चित्त की समझ नही होगी वो चेतना को समझ ही नही सकता |

चित्त की अवस्थाः–

जाग्रत अवस्थाः– इसमें रजो गुण प्रधान रहता है। रजो गुण के प्रधान रहने के कारण चित्त इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों के सम्पर्क में आ पाता है। दिन के समय जाग्रत अवस्था में स्वप्न देखना बहिषप्रज्ञा अवस्था कहलाती है।

स्वप्न या अन्तः प्रज्ञा अवस्था :- यह तमो गुण प्रधान अवस्था है। सामान्य रूप से चित्त बाहय विषयों के सम्पर्क में नहीं रहता है। लेकिन रजो गुण के सूक्ष्म रूप में क्रियाशील रहने के कारण चित्त में स्मृति के संस्कार उत्पन्न होते रहते है। रात के समय स्वप्न देखना जिसमें किसी चीज की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसे चेतन की अन्तः प्रज्ञावस्था कहते है।

सुषुप्ति या प्रज्ञा धन अवस्थाः– तमो गुण विद्यमान रहता है। इस अवस्था में किसी भी विषय का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है। यह निन्द्रावृत्ति की अवस्था रहती है। जब व्यक्ति न जाग्रत और न ही स्वप्न की अवस्था में हो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। हम ऐसी अवस्था में अपने आप को भूल जाते है। इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते है।

तुर्यावस्था या समाधिः– सतो गुण प्रधान रहता है और ध्याता, ध्येय और ध्यान एक हो जाते है इस अवस्था में हम समाधि में लीन हो जाते है। तथा ध्यान, धारणा, ध्येय से सब एक हो जाते है। यह अवस्था तुर्यावस्था से उत्पन्न होती है जो योग का मुख्य उद्देश्य है।

Curriculum

- 1 Section

- 1 Lesson

- Lifetime

- चित्त का स्वरूप और चित्त की भूमिया2

Instructor

Reena Jain is a professional Advocate and Yoga Blogger. She has graduation in Music and Yoga. She earned professional degrees in LLB and LLM. She has authored 2 books in Yoga.

Leave a Reply