योगान्तराय एवं चित्त प्रसादन (Yogantraya and Chitta Prasadan) (Also for Preparation of UGC NET)

Last updated:

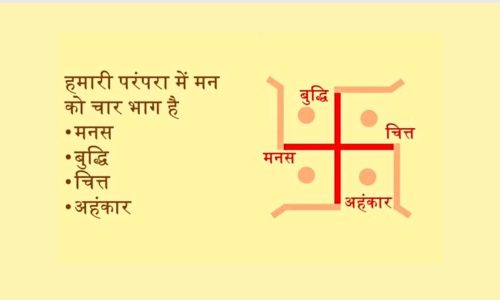

चित्त के गुणों का विवेचन

बुद्धि

बुद्धि के अन्दर सात्विक गुण विधमान होता है | इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति ख़ुशी प्राप्त करने वाला और संतोषी प्रवृति का होता है |

मन

मन के अन्दर तामसिक गुण की प्रधानता होती है | मन के साधक कभी संतोषी नही होते है उन्हें एक ख़ुशी मिलने का बाद वो अधिक ख़ुशी की चाह में प्राप्त क हुई ख़ुशी का लाभ भी भलीभांति नही ले पता है |

अहंकार

अहंकार में राजसिक गुण विधमान होता है | यह आपको कभी ख़ुशी हासिल ही नही होने देता है |इन चित्त का त्रिगुणावस्था अर्थात चित्त की तीनो अवस्थाओ के एक हो जाने की अवस्था को प्रधान अवस्था या सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है | जिसे एकाग्र अवस्था या निरुद्र अवस्था कहा जाता है | लेकिन ये अवस्था तब तक नही हो सकती है जब तक की आप चित्त के महत्व को अच्छे से नही समझ लेते हो | चित्त को भलीभांति समझने के लिए मन के स्वरूप को, बुद्धि के स्वरूप को, अहंकार के स्वरूप को समझना बहुत ही जरूरी होता है

चित्त विक्षेप के सहभुवः-(साथी लक्षण)

चित्त विक्षेप के सहभुवः-साथी लक्षणद्ध अर्थात् चित्त विक्षेप के कारण जिसमें 9 कारण मानसिक स्तर के होते है। उसके ये चार का शारीरिक कारण स्थाई है।

1 दुःख 2. द्रोमन्य 3. अंगमेजयत्व 4. श्वास प्रश्वास

1 दुःखः- आयुर्वेद के अनुसार जब वात, पित, कफ के कारण यदि शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आ जाए या तीनों का सन्तुलन बिगड़ जाए तो दुखः पैदा होते है। दुःख तीन प्रकार के होते हैं।

आध्यात्मिक दुःखः- यह दो प्रकार का होता है। शारीरिक व मानसिक। वात-पित-कफ के असन्तुलन से शारीरिक दुःख होता है। व मानसिक क्रोध, काम आदि से मानसिक दुःख होता है।

आधिभौतिकः- चोर, डाकू, सर्प, सिंह, मच्छर आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला दुखः आधिभौतिक होता है।

आधिदैविकः- प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले दुःख, अति वर्षा, भुकम्प, प्रलय, अकाल आदि के कारण आते है वे आधिदैविक दुख है ।

2. द्रोमन्यः- अर्थात् मन की दुर्बलता इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ ;कष्टद्ध होना ही द्रोमन्य है।

3.अंग मेजयत्वः- शरीर के अंगों का कापना

4.श्वास-प्रश्वासः- बिना इच्छा के श्वास का नासिका द्वारा बाहर-अन्दर आना।

चित्त के प्रसाधन

चित्त प्रसाधन- चित्त यानि चेतना, प्रसादम् यानि सफाई अर्थात् उस अन्तरचेतना की सफाई जो जन्म जन्मान्तरों तक के संस्कार ले जाती है।

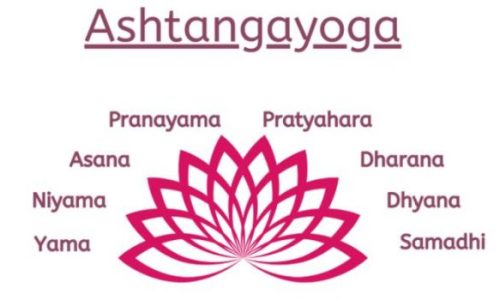

एकतत्वाभ्यास:- एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए अर्थात:- पतंजलि मुनि कहते है कि उन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व में चित्त को बार-2 लगाना चाहिए अर्थात् चित्त की स्थिरता के लिए यत्न करना चाहिए।

मैत्री, करूणा, मुदिता-उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है। सुखी के साथ मैत्री, दुखियों के प्रति करूणा यानि दया, पुण्याआत्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। पापात्माओं के प्रति उपेक्षा उदासीन रखनी चाहिए।

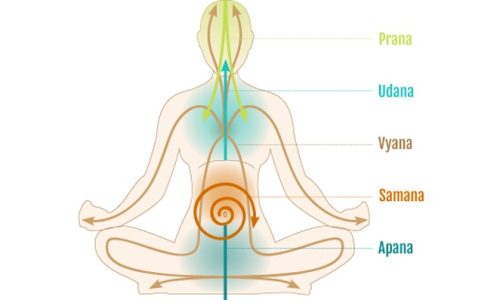

प्रच्छर्दन विधारणाभ्यांवा प्राणस्य। अर्थात:- उदर में स्थित प्राणवायु को बारम्बार बलपूर्वक बाहर निकालने और बाहर ही रोक देने से चित्त एकाग्र निर्मल स्वच्छ होकर स्थिरता को प्राप्त करता है।

दिव्य विषय वाली, प्रवृत्ति उत्पन्न होकर भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। इन्द्रियों के विषय चित्त को आकृर्षित करते है और अपने में बांध देते है। स्थूल से नाटक द्वारा, संगीत द्वारा, सूर्य, विषयों का सहारा लेना। सूक्ष्म विषयः- नासिकाग्र नासिका के अग्र भाग पर चित्त को रोकना।

‘विशोका वा ज्योतिष्मती’ अर्थातः- शोक रहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाने पर चित्त की स्थिति को बांधने वाली अर्थात् स्थित और निश्चल बनाने वाली होती है।

वीतरागविषयं का चित्तम्। राग रहित योगियों के चित्त विषय की धारणा करने वाला अर्थात राग मोह रहित योगियों को विषय करने वाला चित्त भी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण वैराग्य के द्वाराद्ध

सातवां उपाय:- स्वप्न निद्राजानालम्बनं वा। अर्थात स्वप्न ज्ञान और निद्राज्ञान का अवलम्बन करने वाले चित्त का भी स्थैर्य हो जाता है।

साधक में योग्यता तथा भिन्न-2 रूचि होने के कारण जिस देवता में भी रूचि हो उसकी का ध्यान करें।

चित्त के अन्तराय क्या है ?

चित्त के 9 अन्तराय माने गये है –

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध |

भुमिकत्वानवस्थितत्वानी चित्तविक्षेपांस्तेअन्तराया || (पा.यों.सू.1/30)

1.व्याधि- व्याधि से अभिप्राय बीमारी या शारीरिक रोग होता है। आयुर्वेद के अनुसार वात-पित-कफ का असन्तुलन हो जाए व्याधि कहलाती है। अस्वस्थ्य शरीर से समाधि का अभ्यास न हो सकने के कारण व्याधि योग में अन्तराय है।

2.स्त्यान- आलस्य चित्त की इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने का सामर्थ्य न होना स्त्यान है।

3.सशंय-संदेह मैं योग साधना कर सकॅूंगा कि नहीं, करने पर भी योग सिद्ध होगा या नहीं इस प्रकार के द्वन्दात्मक ज्ञान को संशय कहते है।

4. प्रमाद-लापरवाही अभ्यास आवश्यक है ये जानते हुए भी योगाभ्यास न करना प्रमाद है, या सदा विचार करते रहना ‘योग कल से शुरू करूंगा’ लेकिन वह पूर्ण नहीं होता यह प्रमाद है।

5.आलस्य –सुस्ती चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना। शरीर में तमोगुण प्रधान हो जाना तथा शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर भारीपन अनुभव करना जिससे कार्य करने की प्रवृत्ति न हो आलस्य है।

6.अविरति-मोह इन्द्रियों की विषयों में तृष्णा बनी रहने के कारण वैराग्य का अभाव व सांसारिक विषयों के प्रति अधिक लगाव होना ही अविरति है।

7.भ्रान्ति दर्शन-मिथ्याज्ञान लोगों को भ्रम में रखना अर्थात स्वयं अनुभव न होने पर अनुभव की बात करना ही भ्रान्ति है। या जो प्रारंभिक अवस्थाओं के अनुभव होने पर ही उसको भ्रमपूर्वक पूरी सफलता मान लेना ही भ्रांति दर्शन है।

8. अलब्धभूमिकत्व- जब साधक साधना करते-2 उस विशेष स्थिति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो वह सोचता है। इतने समय के बाद मैंने उस विशेष स्थिति को नहीं प्राप्त किया। और साधना छोड़ देता है यही अलब्धभूमित्व है।

9.अनवस्थित्व- समाधि भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना, ध्येय का साक्षात्कार करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना। अनवस्थित्व कहा जाता है।

Curriculum

- 1 Section

- 1 Lesson

- Lifetime

- योगान्तराय एवं चित्त प्रसादन2

Instructor

Reena Jain is a professional Advocate and Yoga Blogger. She has graduation in Music and Yoga. She earned professional degrees in LLB and LLM. She has authored 2 books in Yoga.

Leave a Reply