प्राणायाम की परिभाषा, महत्व और प्रकार (Definition, Importance and Types of Pranayam) (Also for Preparation of UGC NET)

Last updated:

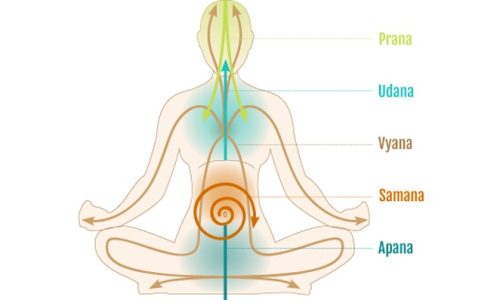

प्राण’ शब्द शरीरस्थ जीवनी शक्ति का बोधक है। श्वास-प्रश्वास में उपयोग होने वाली वायु उसका स्थूल स्वरूप हैं, प्राण के स्थान एवं कर्म (कार्य) के अनुसार दस भेद हैं- 1.प्राण 2. अपान 3.समान 4.व्यान तथा 5.उदान को मुख्य तथा नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंन्जय गौण प्राण कहा गया है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है- प्राण+आयाम अर्थात् प्राणों का आयाम, प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में कहा है कि

‘तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतविच्छेदः प्राणायाम’ (योग सूत्र 2/49)

अर्थात श्वास तथा प्रश्वास की गति को अवरूद्व करना ही प्राणायाम है। कहा भी गया है कि प्राणायामों को करने से अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है तथा धारणा में मन लगता है, जिससे समाधि एवं कैवल्य की प्राप्ति होती है।

प्राणायाम योग का एक प्रमुख अंग है। हठयोग एवं अष्टांग योग दोनों में इसे स्थान दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में चौथे स्थान पर प्राणायाम रखा है। प्राणायाम नियंत्रित श्वसनिक क्रियाओं से संबंधित है। स्थूल रूप में यह जीवनधारक शक्ति अर्थात प्राण से संबंधित है। प्राण का अर्थ श्वांस, श्वसन, जीवन, ओजस्विता, ऊर्जा या शक्ति है। ‘आयाम’ का अर्थ फैलाव, विस्तार, प्रसार, लंबाई, चौड़ाई, विनियमन बढ़ाना, अवरोध या नियंत्रण है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का दीर्घीकरण और फिर उसका नियंत्रण है।

प्राणायाम का अर्थ

प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के दो शब्दों ‘प्राण’ और ‘आयाम’ से मिलकर बना है। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति ‘प्र’ उपसर्गपूर्वक ‘अन्’ धातु से हुई है। ‘अन’ धातु जीवनीशक्ति का वाचक है। इस प्रकार ‘प्राण’ शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। ‘आयाम’ शब्द का अर्थ है- नियमन करना। इस प्रकार बाह्य श्वांस के नियमन द्वारा प्राण को वश में करने की जो विधि है, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अश्टांग योग में वर्णित है। प्राणायाम का अर्थ प्राण का विस्तार करना।

प्राणायाम की परिभाषा

प्राणायाम से संबंधित विभिन्न व्याख्याकारों ने जो व्याख्या की है वह इस प्रकार है-

महर्षि व्यास– आसन जय होने पर श्वास या बाह्य वायु का आचमन तथा प्रश्वास या वायु का नि:सारण, इन दोनों गतियों का जो विच्छेद है अर्थात उभय भाव है, वही प्राणायाम है।

याज्ञवल्क्य के अनुसार– प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक की क्रिया समझी जाती है।

पं.श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार – प्राणायाम सांस खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। इस विधान के अनुसार, प्राण को शरीर में संचित किया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – प्राणायाम क्या है ? शरीर स्थित जीवनीशक्ति को वश में लाना। प्राण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम पहले श्वास-प्रश्वास को संयत करना शुरू करते हैं क्योंकि यही प्राणजय का सबसे सख्त मार्ग है।

स्वामी शिवानन्द के अनुसार- प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्माण्ड के जीवन को अनुभव करने का प्रयास करता है तथा सृष्टि की समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर पूर्णता का प्रयत्न करता है।

अत: प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम जोड़ने की प्राण तत्व संवर्धन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवात्मा का क्षुद्र प्राण ब्रह्म चेतना के महाप्राण से जुड़कर उसी के तुल्य बन जाए।

प्राणायाम के भेद

महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के मुख्यत: तीन भेद बताए हैं-

- बाह्य वृत्ति (रेचक)-प्राणवायु को नासिका द्वारा बाहर निकालकर बाहर ही जितने समय तक सरलतापूर्वक रोका जा सके, उतने समय तक रोके रहना ‘बाह्य वृत्ति’ प्राणायाम है।

- आभ्यान्तरवृत्ति (पूरक)- प्राणवायु को अंदर खींचकर अर्थात श्वास लेकर जितने समय आसानी से रूक सके, रोके रहना आभ्यान्तर वृत्ति है, इसका अपर नाम ‘पूरक’ कहा गया है।

- स्तम्भ वृत्ति (कुम्भक)-श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को जहाँ-तहाँ रोक देना कुम्भक प्राणायाम है। प्राणवायु सहजतापूर्वक बाहर निष्कासित हुआ हो अर्थात जहाँ भी हो वहीं उसकी गति को सहजता से रोक देना स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है।

प्राणायाम के इन तीनों लक्षणों को योगी देश, काल एवं संख्या के द्वारा अवलोकन करता रहता है कि वह किस स्थिति तक पहुँच चुका है। देश, काल व संख्या के अनुसार, ये तीनों प्राणायामों में से प्रत्येक प्राणायाम तीन प्रकार का होता है-

- देश परिदृष्ट–देश में देखता हुआ अर्थात देश से नापा हुआ है अर्थात प्राणवायु कहाँ तक जाती है। जैसे- (1) रेचक में नासिका तक प्राण निकालना, (2) पूरक में मूलाधार तक श्वास को ले जाना, (3) कुम्भक में नाभिचक्र आदि में एकदम रोक देना।

- काल परिदृष्ट–समय से देखा हुआ अर्थात समय की विशेष मात्राओं में श्वास का निकालना, अन्दर ले जाना और रोकना। जैसे- दो सेकण्ड में रेचक, एक सेकण्ड में पूरक और चार सेकण्ड में कुम्भक। इसे हठयोग के ग्रंथों में भी माना गया है। हठयोग के ग्रंथों म पूरक, कुम्भक और रेचक का अनुपात 1:4:2 बताया गया हैं।

- संख्या परिदृष्ट–संख्या से उपलक्षित। जैसे- इतनी संख्या में पहला, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात लम्बा और हल्का होता है।

इन तीन प्राणायामों के अतिरिक्त महर्षि पतंजलि ने एक चौथे प्रकार का प्राणायाम भी बताया है-

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:।। पांतजल योग सूत्र 2/51

अर्थात अंदर बाहर के विषय को फेंकने वाला चौथा प्राणायाम है। बाह्य आभ्यान्तर प्राणायाम पूर्वक अर्थात इनका पूर्ण अभ्यास होने पर प्राणायाम की अवस्था विशेष पर विजय करने से क्रम से दोनों पूर्वोक्त प्राणायामों की गति का निरोध हो जाता है, तो यह प्राणायाम होता है।

यह चतुर्थ प्राणायाम पूर्व वर्णित तीनों प्राणायामों से सर्वथा भिन्न है। सूत्रकार ने यहॉं यही तथ्य प्रदर्शित करने के लिए सूत्र में ‘चतुर्थ पद’ का प्रयोग किया है। बाह्य एवं अन्त: के विषयों के चिंतन का परित्याग कर देने से अर्थात इस अवधि में प्राण बाहर निष्कासित हो रहे हों अथवा अंदर गमन कर रहे हों अथवा गतिशील हों या स्थिर हों, इस तरह की जानकारी को स्वत: परित्याग करके और मन को अपने इष्ट के ध्यान में विलीन कर देने से देश, काल एवं संख्या के ज्ञान के अभाव में, स्वयमेव प्राणों की गति जिस किसी क्षेत्र में रूक जाती है, वही यह चतुर्थ प्राणायाम है। यह सहज ही आसानी से होने वाला राजयोग का प्राणायाम है। इस प्राणायाम में मन की चंचलता शांत होने के कारण स्वयं ही प्राणों की गति रूक जाती है। यही इस प्राणायाम की विशेषता है।

इसके अतिरिक्त हठयोग के ग्रंथों में प्राणायाम के आठ प्रकार लिते हैं। हठयोग में प्राणायाम को ‘कुम्भक’ कहा गया है। ये आठ प्रकार के प्राणायाम या कुम्भक हैं-

(i) हठप्रदीपिका के अनुसार– सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूच्र्छा तथा प्लाविनी ये आठ प्रकार के कुम्भक हैं।

(ii) घेरण्ड संहिता के अनुसार– केवली, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूच्र्छा तथा केवली ये आठ कुम्भक हैं।

प्राणायाम का महत्व

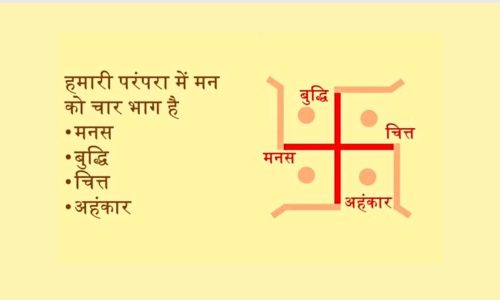

प्राण के नियंत्रण से मन भी नियंत्रित होता है क्योंकि प्राण शरीर व मन के बीच की कड़ी है। प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने से अनेक तर्कों, जिज्ञासुओं का समाधान स्वयमेव हो जाता है। इन्द्रियों का स्वामी मन है और मन पर अंकुश प्राण का रहता है। इसलिए जितेन्द्रिय बनने वाले को प्राण की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम प्राणों का नियमन, नियंत्रण, विस्तार एवं शोधन करते हैं। चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान प्रकट होता है जो योग साधना का प्रमुख उद्देश्य है।

प्राणायाम के प्राण का विस्तार एवं नियमन होता है और प्राण मानवीय जीवन में विशेष महत्व रखता है। प्राण की महत्ता सर्वविदित है और प्राणायाम प्राण नियंत्रण की प्रक्रिया है। अत: प्राणायाम का योग में महत्वपूर्ण स्थान है।

हठयोग प्रदीपिका में वर्णित प्राणायाम

प्राणायाम के प्रकार (Types of Pranayam)

सूर्यभेदी प्राणायाम (Surya Bhedi Pranayam)

ध्यानासन में बैठकर दाई नासिका से पूरक करके तत्पश्चात कुंभक जालंधर व् मूलबंध के साथ करे और अंत में बाये नासिका से रेचक करे अतः कुम्भक का समय धीरे धीरे बढ़ाते चाहिए इस प्राणायाम की आर्वती 3, 5 या 7 ऐसे बढाकर कुछ दिनों के अभ्याश से 10 तक बढाइये कुम्भक के समय सूर्यमण्डल का तेज के साथ ध्यान करना चाहिए ग्रीष्म ऋतू में इस प्राणायाम को अल्प मात्र में करना चाहिए |

सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ (Surya Bhedi Pranayam Benefits)

शरीर में उष्णता तथा पित्त की वृद्धि होती है | वात व कफ से उत्पन होने वाले रोग रक्त व त्वचा के दोष, उदर-कृमि, कोढ़, सुजाक, छूत के रोग, अजीर्ण, अपच ,स्त्री – रोग आदि में लाभदायक है।

कुंडलिनी शक्ति को जागृत में सहायक है | बुढ़ापा दूर रहता है | अनुलोम-विलोम के बाद थोड़ी मात्र में इस प्राणायाम को करना चाहिए | बिना कुम्भक के सूर्ये भेदी प्राणायाम करने से हृदयगति और शरीर की कार्यशीलता बढ़ती है तथा वजन काम होता है | इसके लिए इसके 27 चक्र दिन में २ बार करना जरुरी है।

चन्द्रभेदी प्राणायाम (Chandra Bhedi Pranayam)

इस प्राणायाम में बाई नासिका से पूरक करके अंतःकुम्भक करें | इसे जालनधर व मूल बंध के साथ करना उत्तम है | तत्पश्चात दाई नाक से रेचक करे | इसमे हमेशा चन्द्रस्वर से पूरक व सूर्यस्वर से रेचक करते है | सूर्यभेदी इससे ठीक विपरीत है कुम्भक के समय पूर्ण चन्द्रमण्डल के प्रकाश के साथ ध्यान करें शीतकाल में इसका अभ्यास कम करना चाहिए !

चन्द्रभेदी प्राणायाम लाभ (Chandra Bhedi Pranayam Benefits)

शरीर में शीतलता आकार थकावट व उषणता दूर होती है | मन की उत्तेजनाओं को शांत करता है | पित के कारन होने वाली जलन में लाभदायक है।

उज्जयी प्राणायाम (Ujjayi Pranayam)

इस प्राणायाम में पूरक करते हुए गले को सिकोड़ते है और जब गले को सिकोड़कर श्वास अंदर भरते है तब जैसे खराटे लेते समय गले से आवाज होती है, वैसे ही इसमे पूरक करते हुए कंठ से ध्वनि होती है ध्यानात्मक आसन में बैठकर दोनों नासिकाओं से हवा अंदर खिंचीये कंठ को थोड़ा संकुचित करने से हवा का स्पर्श गले में अनुभव होगा हवा का घर्षण नाक में नहीं होना चाहिए | कंठ में घर्सण होने से ध्वनि उत्पन्न होगी प्रारम्भ में कुम्भक का प्रयोग न करके रेचक – पूरक का ही अभ्यास करना चाहिए पूरक के बाद धीरे धीरे कुम्भक का समय पूरक जितना तथा कुछ दिनों के अभ्यास के बाद कुम्भक का समय पूरक से दुगुना कर दीजिये | कुम्भक 10 सेकंड से जयादा करना हो तो जालंधर बंध व मूलबंध भी लगाइये ।उज्जयी प्राणायाम (ujjayi pranayama) में सदैव दाई नासिका को बंध करके बाई नासिका से ही रेचक करना चाहिए |

उज्जयी प्राणायाम लाभ (Ujjayi Pranayam Benefits)

जो साल भर सर्दी, जुकाम से पीड़ित रहते है जिनको टॉन्सिल, थाइरोइड ग्लैंड, अनिंद्रा मानसिक तनाव व रक्त्चाप,अजीर्ण, आमवात, जलोदर, क्षय, ज्वर, प्लीहा आदि रोग हो उनके लिए यह लाभप्रद हे | गले को ठीक निरोगी व मधुर बनाने हेतु इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत ,जप ध्यान आदि के लिए उत्तम प्राणायाम है | बच्चो का तुतलाना भी ठीक होता है |

शीतली प्राणायाम (Sheetli Pranayam)

ध्यानात्मक आसन में बैठकर हाथ घुटने पर रखे | जिव्हा को नालीनुमा मोड़कर मुँह खुला रखते हुए हुए मुँह से पूरक करें जिव्हा से धीरे धीरे श्वास लेकर फेफड़ो को पूरा भरे कुछ क्षण रोककर मुँह को बंद करके दोनों नासिकाओं से रेचक करें तत्पश्चात पुनः जिव्हा मोड़कर मुँह से पूरक व नाक से रेचक करें इस तरह 8 से 10 बार करें | शीतकाल में इसका अभ्याश कम करें |

विशेष : कुम्भक के साथ जालंधर बन्ध भी लगा सकते है कफ प्रकृति वालो एव टॉन्सिल के रोगियों को शीतलि व सीत्कारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए |

शीतली प्राणायाम लाभ (Sheetli Pranayam Benefits)

जिव्हा , मुँह व गले के रोगो में लाभप्रद है गुल्म, प्लीहा, ज्वर अजीर्ण आदि ठीक होते है |इसकी सिद्धि से भूख – प्यास पर विजय प्राप्त होती है ऐसा योग ग्रन्थो में कहा गया है |

उच्च रक्त्चाप को कम करता है | पित के रोगो में लाभप्रद है | रक्त्शोधन भी करता है |

नाड़ीसोधन प्राणायाम (Nadishodhan Pranayam)

नाड़ीसोधन प्राणायाम को अनुलोम-विलोम भी कहा जाता है। शास्त्रों में नाड़ीसोधन प्राणायाम या अनुलोम-विलोम को अमृत कहा गया है और स्वास्थ्य लाभ में इसका महत्व सबसे ज़्यदा है। इस प्राणायाम में आप बाएं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, सांस को रोकते हैं और फिर धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को निकालते हैं। फिर दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं, अपने हिसाब से सांस को रोकते हैं और धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस को छोड़ते हैं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से आप शुरुवाती समय में 5 से 10 बार करें फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें।

नाड़ीसोधन प्राणायाम के लाभ (Nadishodhan Pranayam Benefits)

अनेकों है जैसे चिंता एवं तनाव कम करने में.शांति, ध्यान और एकाग्रता में,शरीर में ऊर्जा का मुक्त प्रवाह करने में,प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में इत्यादि।

भस्त्रिका प्राणायाम (Bhastrika Pranayam)

भस्त्रिका भस्त्र शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है ‘धौंकनी’। इस प्राणायाम में श्वास तेजी से लिया जाता है,सांस को रोकते हैं और बलपूर्वक छोड़ा जाता है। वैसे तो यह प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी प्रभावी है लेकिन ह्रदय रोगी, उच्च ब्लड प्रेशर एवं एसिडिटी में इसको करने से बचना चाहिए।

भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ (Bhastrika Pranayama Benefits)

पेट की चर्बी कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, अस्थमा के लिए, गले की सूजन कम करने में, बलगम से नजात में, भूख बढ़ाने के लिए, शरीर में गर्मी बढ़ाने में, कुंडलिनी जागरण में, श्वास समस्या दूर करने में, आदि में इसका बहुत बड़ा प्रभावी रोल माना जाता है।

शीतकारी प्राणायाम (Sheetkari Pranayam)

शीतकारी प्राणायाम में सांस लेने के दौरान ‘सि’ की आवाज निकलती है। शीत का मतलब होता है ठंडकपन और ‘कारी’ का अर्थ होता है जो उत्पन्न हो। इस प्राणायाम के अभ्यास से शीतलता का आभास होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और शर्दी के मौसम में नहीं के बराबर करनी चाहिए।

शीतकारी प्राणायाम के लाभ (Sheetkari Pranayam Benefits)

इसके फायदे निम्नलिखित है। तनाव कम करने में, चिंता कम करने में, डिप्रेशन के लिए प्रभावी, गुस्सा कम करने में, भूख और प्यास के नियंत्रण में, रक्तचाप कम करने में, जननांगों में हार्मोन्स के स्राव में, मन को शांत करने में, आदि।

भ्रामरी प्राणायाम (Bhramari Pranayam )

भ्रामरी शब्द की उत्पत्ति ‘भ्रमर’ से हुई है जिसका अर्थ होता है गुनगुनाने वाली काली मधुमक्खी। इसके अभ्यास के दौरान नासिका से गुनगुनाने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है इसलिए इसका नाम भ्रामरी पड़ा है।

भ्रामरी प्राणायाम के लाभ (Bhramari Pranayam benefits)

मस्तिष्क को शांत करने में, तनाव कम करने में , क्रोध कम करने में, समाधि का अभ्यास, चिंता को दूर करने में, डिप्रेशन को कम करने में और मन को शांत करने में,आदि।

प्लाविनी प्राणायाम (Plavini Pranayam)

संस्कृत भाषा में प्लावन का अर्थ है तैरना। इस प्राणायाम के अभ्यास से कोई भी व्यक्ति जल में कमल के पत्तों की तरह तैर सकता है इसलिए इसका नाम प्लाविनी पड़ा। इसके अभ्यास में अपनी साँस को इच्छानुसार रोककर रखा जाता है इसलिए इस प्राणायाम को केवली या प्लाविनी प्राणायाम कहा जाता है।

प्लाविनी प्राणायाम के लाभ (Plavini Pranayam Benefits)

प्राण’ शब्द शरीरस्थ जीवनी शक्ति का बोधक है। श्वास-प्रश्वास में उपयोग होने वाली वायु उसका स्थूल स्वरूप हैं, प्राण के स्थान एवं कर्म (कार्य) के अनुसार दस भेद हैं- 1.प्राण 2. अपान 3.समान 4.व्यान तथा 5.उदान को मुख्य तथा नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंन्जय गौण प्राण कहा गया है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है- प्राण+आयाम अर्थात् प्राणों का आयाम, प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में कहा है कि

‘तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतविच्छेदः प्राणायाम’ (योग सूत्र 2/49)

अर्थात श्वास तथा प्रश्वास की गति को अवरूद्व करना ही प्राणायाम है। कहा भी गया है कि प्राणायामों को करने से अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है तथा धारणा में मन लगता है, जिससे समाधि एवं कैवल्य की प्राप्ति होती है।

प्राणायाम योग का एक प्रमुख अंग है। हठयोग एवं अष्टांग योग दोनों में इसे स्थान दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में चौथे स्थान पर प्राणायाम रखा है। प्राणायाम नियंत्रित श्वसनिक क्रियाओं से संबंधित है। स्थूल रूप में यह जीवनधारक शक्ति अर्थात प्राण से संबंधित है। प्राण का अर्थ श्वांस, श्वसन, जीवन, ओजस्विता, ऊर्जा या शक्ति है। ‘आयाम’ का अर्थ फैलाव, विस्तार, प्रसार, लंबाई, चौड़ाई, विनियमन बढ़ाना, अवरोध या नियंत्रण है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का दीर्घीकरण और फिर उसका नियंत्रण है।

प्राणायाम का अर्थ

प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के दो शब्दों ‘प्राण’ और ‘आयाम’ से मिलकर बना है। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति ‘प्र’ उपसर्गपूर्वक ‘अन्’ धातु से हुई है। ‘अन’ धातु जीवनीशक्ति का वाचक है। इस प्रकार ‘प्राण’ शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। ‘आयाम’ शब्द का अर्थ है- नियमन करना। इस प्रकार बाह्य श्वांस के नियमन द्वारा प्राण को वश में करने की जो विधि है, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अश्टांग योग में वर्णित है। प्राणायाम का अर्थ प्राण का विस्तार करना।

प्राणायाम की परिभाषा

प्राणायाम से संबंधित विभिन्न व्याख्याकारों ने जो व्याख्या की है वह इस प्रकार है-

महर्षि व्यास- आसन जय होने पर श्वास या बाह्य वायु का आचमन तथा प्रश्वास या वायु का नि:सारण, इन दोनों गतियों का जो विच्छेद है अर्थात उभय भाव है, वही प्राणायाम है।

याज्ञवल्क्य के अनुसार- प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक की क्रिया समझी जाती है।

पं.श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार – प्राणायाम सांस खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। इस विधान के अनुसार, प्राण को शरीर में संचित किया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – प्राणायाम क्या है ? शरीर स्थित जीवनीशक्ति को वश में लाना। प्राण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम पहले श्वास-प्रश्वास को संयत करना शुरू करते हैं क्योंकि यही प्राणजय का सबसे सख्त मार्ग है।

स्वामी शिवानन्द के अनुसार- प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्माण्ड के जीवन को अनुभव करने का प्रयास करता है तथा सृष्टि की समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर पूर्णता का प्रयत्न करता है।

अत: प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम जोड़ने की प्राण तत्व संवर्धन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवात्मा का क्षुद्र प्राण ब्रह्म चेतना के महाप्राण से जुड़कर उसी के तुल्य बन जाए।

प्राणायाम के भेद

महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के मुख्यत: तीन भेद बताए हैं-

1. बाह्य वृत्ति (रेचक)- प्राणवायु को नासिका द्वारा बाहर निकालकर बाहर ही जितने समय तक सरलतापूर्वक रोका जा सके, उतने समय तक रोके रहना ‘बाह्य वृत्ति’ प्राणायाम है।

2.आभ्यान्तरवृत्ति (पूरक)- प्राणवायु को अंदर खींचकर अर्थात श्वास लेकर जितने समय आसानी से रूक सके, रोके रहना आभ्यान्तर वृत्ति है, इसका अपर नाम ‘पूरक’ कहा गया है।

3. स्तम्भ वृत्ति (कुम्भक)- श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को जहाँ-तहाँ रोक देना कुम्भक प्राणायाम है। प्राणवायु सहजतापूर्वक बाहर निष्कासित हुआ हो अर्थात जहाँ भी हो वहीं उसकी गति को सहजता से रोक देना स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है।

प्राणायाम के इन तीनों लक्षणों को योगी देश, काल एवं संख्या के द्वारा अवलोकन करता रहता है कि वह किस स्थिति तक पहुँच चुका है। देश, काल व संख्या के अनुसार, ये तीनों प्राणायामों में से प्रत्येक प्राणायाम तीन प्रकार का होता है-

1. देश परिदृष्ट- देश में देखता हुआ अर्थात देश से नापा हुआ है अर्थात प्राणवायु कहाँ तक जाती है। जैसे- (1) रेचक में नासिका तक प्राण निकालना, (2) पूरक में मूलाधार तक श्वास को ले जाना, (3) कुम्भक में नाभिचक्र आदि में एकदम रोक देना।

2. काल परिदृष्ट- समय से देखा हुआ अर्थात समय की विशेष मात्राओं में श्वास का निकालना, अन्दर ले जाना और रोकना। जैसे- दो सेकण्ड में रेचक, एक सेकण्ड में पूरक और चार सेकण्ड में कुम्भक। इसे हठयोग के ग्रंथों में भी माना गया है। हठयोग के ग्रंथों म पूरक, कुम्भक और रेचक का अनुपात 1:4:2 बताया गया हैं।

3. संख्या परिदृष्ट- संख्या से उपलक्षित। जैसे- इतनी संख्या में पहला, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात लम्बा और हल्का होता है।

इन तीन प्राणायामों के अतिरिक्त महर्षि पतंजलि ने एक चौथे प्रकार का प्राणायाम भी बताया है-

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:।। पांतजल योग सूत्र 2/51

अर्थात अंदर बाहर के विषय को फेंकने वाला चौथा प्राणायाम है। बाह्य आभ्यान्तर प्राणायाम पूर्वक अर्थात इनका पूर्ण अभ्यास होने पर प्राणायाम की अवस्था विशेष पर विजय करने से क्रम से दोनों पूर्वोक्त प्राणायामों की गति का निरोध हो जाता है, तो यह प्राणायाम होता है।

यह चतुर्थ प्राणायाम पूर्व वर्णित तीनों प्राणायामों से सर्वथा भिन्न है। सूत्रकार ने यहॉं यही तथ्य प्रदर्शित करने के लिए सूत्र में ‘चतुर्थ पद’ का प्रयोग किया है। बाह्य एवं अन्त: के विषयों के चिंतन का परित्याग कर देने से अर्थात इस अवधि में प्राण बाहर निष्कासित हो रहे हों अथवा अंदर गमन कर रहे हों अथवा गतिशील हों या स्थिर हों, इस तरह की जानकारी को स्वत: परित्याग करके और मन को अपने इष्ट के ध्यान में विलीन कर देने से देश, काल एवं संख्या के ज्ञान के अभाव में, स्वयमेव प्राणों की गति जिस किसी क्षेत्र में रूक जाती है, वही यह चतुर्थ प्राणायाम है। यह सहज ही आसानी से होने वाला राजयोग का प्राणायाम है। इस प्राणायाम में मन की चंचलता शांत होने के कारण स्वयं ही प्राणों की गति रूक जाती है। यही इस प्राणायाम की विशेषता है।

इसके अतिरिक्त हठयोग के ग्रंथों में प्राणायाम के आठ प्रकार लिते हैं। हठयोग में प्राणायाम को ‘कुम्भक’ कहा गया है। ये आठ प्रकार के प्राणायाम या कुम्भक हैं-

(i) हठप्रदीपिका के अनुसार- सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूच्र्छा तथा प्लाविनी ये आठ प्रकार के कुम्भक हैं।

(ii) घेरण्ड संहिता के अनुसार- केवली, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूच्र्छा तथा केवली ये आठ कुम्भक हैं।

प्राणायाम का महत्व

प्राण के नियंत्रण से मन भी नियंत्रित होता है क्योंकि प्राण शरीर व मन के बीच की कड़ी है। प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने से अनेक तर्कों, जिज्ञासुओं का समाधान स्वयमेव हो जाता है। इन्द्रियों का स्वामी मन है और मन पर अंकुश प्राण का रहता है। इसलिए जितेन्द्रिय बनने वाले को प्राण की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम प्राणों का नियमन, नियंत्रण, विस्तार एवं शोधन करते हैं। चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान प्रकट होता है जो योग साधना का प्रमुख उद्देश्य है।

प्राणायाम के प्राण का विस्तार एवं नियमन होता है और प्राण मानवीय जीवन में विशेष महत्व रखता है। प्राण की महत्ता सर्वविदित है और प्राणायाम प्राण नियंत्रण की प्रक्रिया है।

Curriculum

- 1 Section

- 1 Lesson

- Lifetime

- प्राणायाम की परिभाषा, महत्व और प्रकार2

Instructor

Reena Jain is a professional Advocate and Yoga Blogger. She has graduation in Music and Yoga. She earned professional degrees in LLB and LLM. She has authored 2 books in Yoga.

Leave a Reply